|

| |

近年、ペットは大切な家族の一員として愛情深く育てられ、良質なペットフードの普及・ワクチン接種やフィラリア予防などの予防医療の実施・獣医療の進歩などにより、ペットの寿命は確実に伸びつつあります。

しかし、長生きするペットが増えるに従い急増している疾患があります、それが「癌」です。

現在、多くの調査機関においてペットの死亡原因の第1位は「癌」であり、今後もますます増加すると予測されています。

当院では、専門的な知識や技術を駆使して癌症例と日々戦っており、他院からの紹介症例も数多く受け付けております。お気軽にご相談下さい。

|

|

|

| |

|

| |

私たち人間も含めて動物たちの体内では、免疫機構の働きにより「異常な細胞」を大事になる前に排除しています。しかし、時にその免疫機構の監視を逃れた「異常な細胞」が自律的に増殖することがあります、それが腫瘍(新生物)です。

腫瘍には、「良性腫瘍」と「悪性腫瘍」があり、悪性腫瘍 = 癌ということになります。一般論として、良性腫瘍は増殖が穏やかで転移なども起こしませんが、悪性腫瘍(癌)は周囲の組織を破壊するように増殖し、転移により全身へがん細胞が広がってゆき、やがて死に至ります。 |

|

| |

|

| |

| 腫瘍の発生要因は実に多様であり、放射線、化学物質、感染症、食生活を含めた生活習慣、遺伝性素因等々が挙げられます。これらの要因が複合的に影響することで腫瘍が発生するものと考えられています |

|

| |

|

| |

|

腫瘍が発生した場合、腫瘍の大きさや周囲組織への浸潤度を調べます。腫瘍が体表面にある場合は触診などで大きさや周囲との関連性を調べ、腫瘍が体内にある場合はレントゲン検査や超音波検査などで病変を調べます。

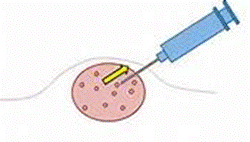

その際、可能であれば、病変部に注射針を刺すなどして採取された細胞を顕微鏡で観察する「細胞診検査」も実施されます。

細胞診検査では、炎症や感染などで腫れているのか(非腫瘍性)、腫瘍性に腫れているのかを判別することができ、また、腫瘍性であればどんな腫瘍が疑われるのかもある程度予測することが出来ます。

腫瘍の種類によっては、この検査のみで確定診断が可能な場合があります。

|

細胞診検査により腫瘍が疑われた場合、より高い精度で診断可能な病理組織検査を行うことがあります。

特別な針を用いたり、手術(生検)により病変部から多くの材料を採取することで腫瘍の確定診断が可能になります。腫瘍の種類が確定することで、腫瘍の挙動や効果的な治療方法などが分かり、またその予後(未来予想図)まである程度推測することが可能になります。

|

|

|

|

|

|

| 腫瘍細胞がリンパ節に転移していないかどうかを調べる目的で、病変部の近くに存在するリンパ節の状態を確認します。触診、レントゲン検査、超音波検査などを行い、その際、必要であれば細胞診検査も実施されます。 |

|

|

|

腫瘍が最初に発生した部位(原発病変)から遠く離れた場所に移ることを遠隔転移と呼びます。腫瘍の種類により転移しやすい部位がありますが、一般論として肺、肝臓、脾臓、遠隔リンパ節などへ転移が発生します。

レントゲン検査や超音波検査などにより遠隔転移の可能性を調べます。 |

|

|

|

血液検査や尿検査、必要に応じて他の臨床検査を行い患者の全身状態を確認します。

この確認により、腫瘍以外の基礎疾患の有無、腫瘍により体にどんな悪影響が出ているのか、全身麻酔が可能な状況なのかなどを知ることができ、今後の処置や治療計画を立てる上で重要な情報となります。

|

|

|

|

| 以上の過程により、腫瘍患者の全体像を把握し、腫瘍がどこまで進行しているかを見極めた上で治療目的を立て(根治治療・緩和治療・対症治療)、その目的に沿った治療計画を立案・実行することで腫瘍との戦いが始まります。 |

|

| |

|

| |

|

外科手術により腫瘍病変を取り除く治療法です。

良性腫瘍であれば、この治療法のみで根治させることが出来ます。

また、悪性腫瘍(癌)であっても癌が局所(原発部位)のみに存在し、リンパ節転移や遠隔転移を起こしていない場合、病変部を周囲の正常組織ごと大きく拡大切除することで根治が狙える局所療法です。

ただし、癌の種類によっては周囲組織への浸潤性が強かったり、肉眼的には取りきれたかのように見えても細胞レベルで残存したりするなどで術後に再発することもあります。

また、転移性の高い癌の場合、検査では発見することが出来ない微小転移をすでに起こしていることがあり、そのような症例では手術だけでは根治は困難であり、術後に補助的な治療(抗癌剤など)が必要になることもあります。

|

|

|

|

|

|

|

強力なX線を病巣に照射することで腫瘍細胞を殺滅させる治療方法で、外科療法と同様に局所療法になります。

外科療法とは違い腫瘍を物理的に取り除くわけではないため、治療効果は腫瘍個々の放射線感受性に左右されます。

また、治療に際して不動化のために全身麻酔が必要になるため、治療を受けるたびに全身麻酔を実施しなくてはならなかったり、治療可能な施設が限られることもデメリットとして挙げられます。

発生部位や大きさなどのために手術不可能な腫瘍や、手術では取りきれなかった腫瘍の補助的治療として行われるのが一般的です。 |

|

|

|

|

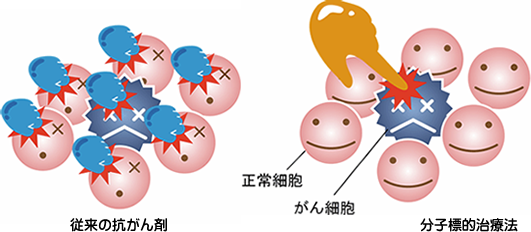

外科手術や放射線療法が治療した場所の腫瘍のみに効く局所療法であるのに対し、化学療法では抗癌剤を全身投与することで全身に存在する腫瘍細胞を攻撃することの出来る全身療法になります。

全身に腫瘍細胞が存在している可能性がある場合、転移の進行を抑制したり遅らせたりすることを目的に実施されたり、また、白血病やリンパ腫といった造血器腫瘍では実質的に化学療法が第一選択の治療法となります。

化学療法では、腫瘍細胞だけだはなく正常細胞も影響を受けることがあるため、嘔吐、下痢、白血球減少症などのいわゆる副作用が発現することがあります。

副作用を出さないように抗癌剤の投与量を下げるのは容易ですが、腫瘍に対する効果も当然ながら低下してしまいます。副作用を最小限にしながら、腫瘍に対して最大限の効果が得られるようにするため、抗癌剤の使用経験が豊富な獣医師による投与が望まれます。

|

|

|

|

|

|

近年開発された新しい治療法です。

癌の発生メカニズムを解明し、その異常にスポットを当ててその異常な物質のみを狙い撃ちするように開発した分子標的薬を投与することで、高い抗腫瘍効果を発揮するとともに、正常細胞への副作用が少ないという特徴があります。

人医領域では、白血病、悪性リンパ腫、乳がん、大腸がん、消化管間質腫瘍、肺がん、腎臓がん等々多くの腫瘍で実施されています。

獣医領域でも、近年徐々に実施されてきており、肥満細胞腫や消化管間質腫瘍(GIST)などの治療に用いられ

ており、今後の発展が期待される治療法と言えます。

以前では治療が困難な進行期がんでも、一部の症例で治療効果が認められるようになってきています。 |

|

|

|

|

免疫療法は、患者が本来持っている腫瘍細胞と戦う免疫機構を強化・増強することで腫瘍を攻撃する治療法です。

活性化リンパ球療法、インターフェロン療法、免疫増強サプリメント等々ありますが効果が弱かったり一定しなかったりするため、単独として行われるよりも他の治療の補助療法として行われることが一般的です。

|

|

|

|

|

|

| 温熱療法、光線力学療法、インターベンショナルラジオロジー等々 |

|

| |

|

|

データは全てPDFにてご用意しております。

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。

Adobe Reader は無償でダウンロード出来ます。 |

|

|

| |